東海自然歩道-酔いどれ天使の気まま旅

2012年10月2 6日から10月29日まで:家山駅から久能尾を経て栗島。

2012年

前年2011年は、さる中小の住宅会社に正社員として勤めていたので、まとまった休暇はとうとう取れなかったのである。生活の方がなにごとにも優先するので、じっと我慢をした。明けて2012年、4月に知り合いの大工に引き抜かれ、ようやく正社員の籍から離れることができた。正直、あまり合わなかった職場であった。

10月 この月、施工管理をまかされていた児童養護施設の新築工事が竣工し大工との契約も終わったので、次の(派遣会社)仕事までひと月以上の自由なブランクが保証された。だから、今回東海自然歩道を旅するにあたっては、一気に東京高尾山まで歩きぬける目論見であった。

5:45 豊川住宅バス停、始発バスにて出発

8:50 金谷着。こちらでは金木犀が未だ花弁をにぎわせていて、あたりの空気にそれと知れる濃艶な香りを放っていた。

9:45 家山着復帰。これといって理由はないけれど、この家山が気に入っている。やっと戻ってこられたという気分。老舗の酒屋で日本酒を求める。駿遠橋への階段をのぼり、大井川を渡っていよいよ関東の地に足を踏み入れた。空は薄日に濁っていて少々蒸し暑い。橋を渡り終えて坂を下っていくと、大きなスーパーがあったので水1lを買った。そこから先、舗装路はずんずん高みへとあがっていき、身成川が下へと遠ざかっていく。

12:00 一色集落。やっとここまで来ました、という長く感じた道のり。

12:45 川根町上河内。ここから北方向の尾根筋の山径へと分岐する。登っていくと道はまた林道と合流する。別れた舗装路の延長が林道になって合流した。東へ分岐して進むと、林道はまた山道になって小高い山へと上がっていく。

15:00 江松峠の笑仏。山道から横にそれたところがちょっとした平地になっていてテーブル・ベンチなどもあり、初日のこととてのんびりしようとここで野営をすることにした。笑仏は、小さな祠に安座している石像である。悲しい人やその他どんな人でも笑わせてしまうという謂れの仏さん。

笑仏スケッチ

10月27日

5:30起床、晴れ。

6:45 笑仏出発。

9:50 高根山(873m)幾つもの偽ピークを頂上とまちがえるように、たいそう遠い登りだった。

山道から林道へと、南の方へ山を下りていくと蔵田の里にでた。

11:05 蔵田

よしずを斜めに立てかけた目当ての商店が、道の合流点の一画にあった。山里にあってこういう商店は貴重であった。カップのソース焼きそばとビールを求める。湯はありますかと店のおばさんに問うと、待っとれ今湯をいれてあげるからと、カップを奥へもっていく。しばらくして出されたカップには、湯が入っているばかり、湯は切らず粉末ソースの中身はラーメンの出汁のように湯に混ざっている。あちゃー!と、湯を切り、おばさんに普通のウースターソースを出してもらい麺にかけて食した。いくぶん焼きそばの味から逸脱したようでもあり、ソース味ラーメンのごとく平穏に味わった。空腹は最良の調味料だった。快晴の空の下、林道を北へと進むと里を出はずれたところで、真っ黒に日焼けした背の高い壮年のガードマンが弁当を使うのを止めて、誰かに背を押されるような格好で近寄ってくる。曰く、ここから先、1キロメートルほどは地滑りの危険があって、道は通行止めだと。この先の名所「宇嶺の滝」にも行けないのかと聞くと、残念ですが無理ですと、すげない答え。当方、それは困ったと言う、この先が通れないのであれば久能尾の里へはいけないのではないか、東海自然歩道の道筋から大きくそれて回り道をしなくてはならないのではないか、そもそも迂回路があるのかどうか?さあ?自分には分からないと、要領を得ない返事。目をつむって見なかったことにしてくれ、さっさと危険地帯を通り抜けるからと乞願しても、それは困る、自分はこのためにここに見張りをしているのであり役目を全うできなくなる、と引かない。あなたは弁当を使ってらっしゃい、その隙にだれか阿呆が通過していったことにしてはと、説得する。そして、私は危険地帯へ進んでいく、五十代ぐらいのガードマンのあきらめの溜息、振り向いて、あなたは職務をまじめに務めたのだ、大丈夫と、なだめてみた。はあ…と、気のないそれでいて安堵したような、それでも何かあったら仕事は馘首されるという困惑も顔の片隅に陰らせ、こもごもの表情をみせて我が壮図を見送ってくれた。多謝。右は深い谷、左は間知石積山肌の歩き良い林道であるが、なるほど高さ20mほどの間知石積擁壁の上辺部に亀裂が入っており、石積縦ジョイント部は左右に30から50センチの割裂が生じていた。大雨が降れば崖全体が崩壊しかねないような。横目でにらみながら大急ぎで通り抜ける。

きれいな休憩所とトイレが道の左に現れた。「宇嶺(うとおげ)の滝」である。谷筋へ下りて見物した。少々規模の大きな滝である。どんなこんなという印象は薄い。

林道を延々と上っていく。退屈な歩きなのでだらだらと惰性的に歩を進める。山間丘陵地の道のりは行けども行けども上りは続き、舟久保という集落でのんびり休憩をとりたかったが、民家庭先にひとすがたがちらほら垣間見え、落ち着ける気分にはなれなかった。集落の曲がりくねった坂道に、休憩の機会は得られなかった。単調に先へと上る。道の両側に茶畑が広がる。

15:15 清笹峠(621m)。遠く感じた峠だった。これで単調な上りも一段落ついたかと、区切りのついた思いだった。

16:00 茶畑の切れ目に猫の額ほどの空き地があったので、ここにテントを張って、この日の歩程を終えた。車も人も通らなかった。テントの中で、ひとり宴会をしみじみ味わう。

10月28日

4:30 起床。空一面に白いヴェールが覆っている。蔵田の焼きそばの商店で買ったジャムパンと、持参ドリップコーヒーの朝食。

5:50 出発。道は下りとなり、すぐ「黒俣の大銀杏」に着く。急坂の脇に佇立していた。何の因果であるのか、何十年と生きながらえてひとりその老躯をさらす銀杏の生命に、その泰然自若とした姿に、おのずと敬意をはらってしまう。逝きそびれてなおも歳月の経めぐりに従わざるを得ない老残の身には陥ってしまったのだ。朝のしじまの中で、彼は無言の苦行を務めていた。

7:30 久能尾。山あいの幹線道路との出合いの地点だった。めぼしどおりにやや大きな商店が道のわきに一画を占めていた。なんでも商っている田舎の分限者のたたずまいがあった。日本酒と行動食の菓子を補給した。ここから民宿「わらしな荘」に電話して、宿泊を予約する。宿は廃業しているような口ぶりであったが、強引に頼んで引き受けてもらった。小雨が降ったりやんだり。

空は灰色に沈んでいる。道路を東へ進むと、家々のはざまにさりげなく東海自然歩道の案内矢印があったので、民家に挟まれた細い道を北寄りにたどる。裏山へと道は急登になった。息次ぐ間もない連続の上りであり、深い木立の中へと呑まれていった。墓地の脇を通った。その上は山の耕地脇を伝う獣道のような足跡をたどる。廃された荷物運搬用の簡易モノレールも現れた。湿気た暗い道であった。はっきりした峠もないまま下りとなり、谷へ急坂を降りた。谷通りの幹線道路へまた復帰するため、ひと山越える短絡路であったのだ。遠く下の谷川に吊り橋が見える。谷へ下り切り吊り橋を渡って、幹線道路を北へ進むと、寺島のバス停留所の待合に着いた。西と北への二股点である。雨がしょぼ降っていた。自販機が停留所の脇に在った。山あいのこの地に電力を必要とする不特定多数向けの公共機器のあることに、珍しさからくる奇異の念と里の人間臭を嗅ぎ取ってしまう。時折車が通った。

コースから外れるが西への舗装路を進み、民宿を探す。

12:00 民宿「わらしな荘」着。川っぷちの坂道にある家屋なので、上下の入り口のどれから入ればよいか束の間迷う宿である。上の方の、家の玄関からおとないを乞うた。時間はまだ早いが、老女は招じ入れてくれた。雨がひどくなったので、時間が早いとはいえ、今日の旅の切り上げ時だった。2階の続きの六畳間に案内された。濡れた衣類や雨具を室内に掛けられた細紐に吊るし、乾かす。パイプを吸い、酒をちょっぴり飲み、時間を贅沢にもてあそぶ。足を使役から開放し、じっと休むことの楽しさを味わう。

素泊まりのつもりであったが、夕飯にカレーを作りましたので下の茶の間へ下りて来いと老婆が言う。道向かいに鰻の仕出し屋があったのでそこから料理を取るつもりであったが、先手を打たれたので断るわけにもいかず、それはそれはといっていそいそ一階の老女と同じ食膳につくのだった。しかしなぜどこでもかでもカレーなのだろう?考えてみるに、第一に、料理に手間暇がかからない、第二に当たりはずれがなくだれでも是とする万人受けする国民食であること、第三に宿の家族の人もついでに夕飯とできる押しつけがましいその汎用性と求心力、だと思う。

半日、民宿2階の座敷で休んでいる間、この旅の後の行程を練ってみたが、どうもこれまでの日数の歩程が思うように伸びていない。ひとつにはザックの担架重量が重いので足が遅くなったこと、そして年齢からくる体力の衰えが如実に反映されたのか、と思いめぐらす。このままでは高尾山到達もおぼつかない気がした。

わらしな川

10月29日

6:00起床

起きぬけに宿のトイレで朝の用を足し、廊下へ出ると大柄な妙齢の娘さんが現れた。老婆のお孫らしい。老婆の独り住まいだと観ていたので、少々驚き朝の挨拶もしどろもどろであった。

7:00 「わらしな荘」出発。

バス停のある元の分岐点に戻り、北へと向かう。コンクリート舗装の林道を単調に上る。歩きだして30分もしないうちに疲れが嵩じ、いよいよ急になる坂の手前の石橋の袂で、朝の山里の風景を眺めしばし休んだ。梢を飛び交う野鳥の鳴き声に疲れをまぎらわす。さらに進むと大きな鉄製のゲートが行く手を遮ったが、脇をすり抜けていく。NTTの施設だと表記されていた。舗装路から地道へと歩きやすくなる。時折現れる自然歩道の標に誘導されるまま林道から分岐したりまた元の林道に合流したりを経て、長い上りをたどっていった。

11:50 大山頂上(986m)。NTTのアンテナ施設建物があり、広い頂上の一画をフェンスで囲っている。眺めの良い場所に休憩用のテーブル・ベンチがあったので、昼食にした。もっとも食事といえるほどのものでなく、羊羹と干し葡萄とビスケットなどを口に入れるだけである。休憩場所からの山々や里の眺めが良かった。午後は山を下るだけなので、体力的にも幾分落ち着いた。

14:05 水見色峠。起伏のある尾根道の悪路には、うんざりした。やっと峠に着いたという気分。トイレと休憩所のある地点のはずだったが見当たらない。ちょうど林道との接点だったので林道へ下りてみたら、小さなトイレ小屋があった。中年の登山者がひとり大山の方へ上っていった。峠から自然歩道のトレースをたどるべきだったが、足元の安定しないザレ場の下りを予想されるだけにためらわれた。すこし回り道になってもこのまま林道を下る方が確かだと思われたし、無理をするほどの張りがうすらいでもいた。

ふてくされたようにだらだらと林道を下る。谷川筋まで下りると、自然歩道の細い道があらわれ合流した。

今夜の宿を確保すべく、油山温泉に電話を入れてみる。前もって予約が必要なのだと、女性のきつい調子の声で断られた。温泉につかって身体を休めたいという当初からの望みがかなわず、がっかりした。

谷沢の集落手前まで来ると、谷道は山影に埋もれ、暗く平坦な舗装路となった。石橋の袂に空き地があったので、幕営地に選ぶ。

15:30 谷沢幕営地。夕闇の濃くなっていく中、近くの川筋に仕舞をするらしい釣りの男がひとり、いつまでもたたずんでいるのであった。

10月30日

5:30起床

6:40 テント撤収・出発。うすぐもり

東西に走る比較的大きな道路に合流した。車やバスの通る道である。東へたどっていく。静岡県葵区足久保奥組の地だった。

7:10 栗島バス停に到着する。すぐ手前に北の油山へ向かう東海自然歩道への分岐がある。しばし、逡巡する。旅を続行すべきか否か?今回の旅にはいま一つ「華」というものが無かったようだ。気宇は大きかったが体力が伴わず進むほどに空回りしていたような気がする。このまま旅を続けても「華」は望めないだろうと思った。離脱して、帰阪することにした。そして美味なるものを肴にして、酒を飲もう。

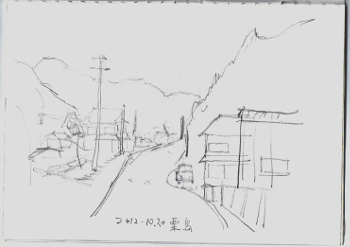

1時間半スケッチをしながら待ってバスに乗る。静岡に出た。そして新幹線の車上のひととなる。離脱

栗島バス停付近の風景スケッチ

栗島バス停付近の風景スケッチ